Основатели НГТУ НЭТИ — участники Великой Отечественной войны

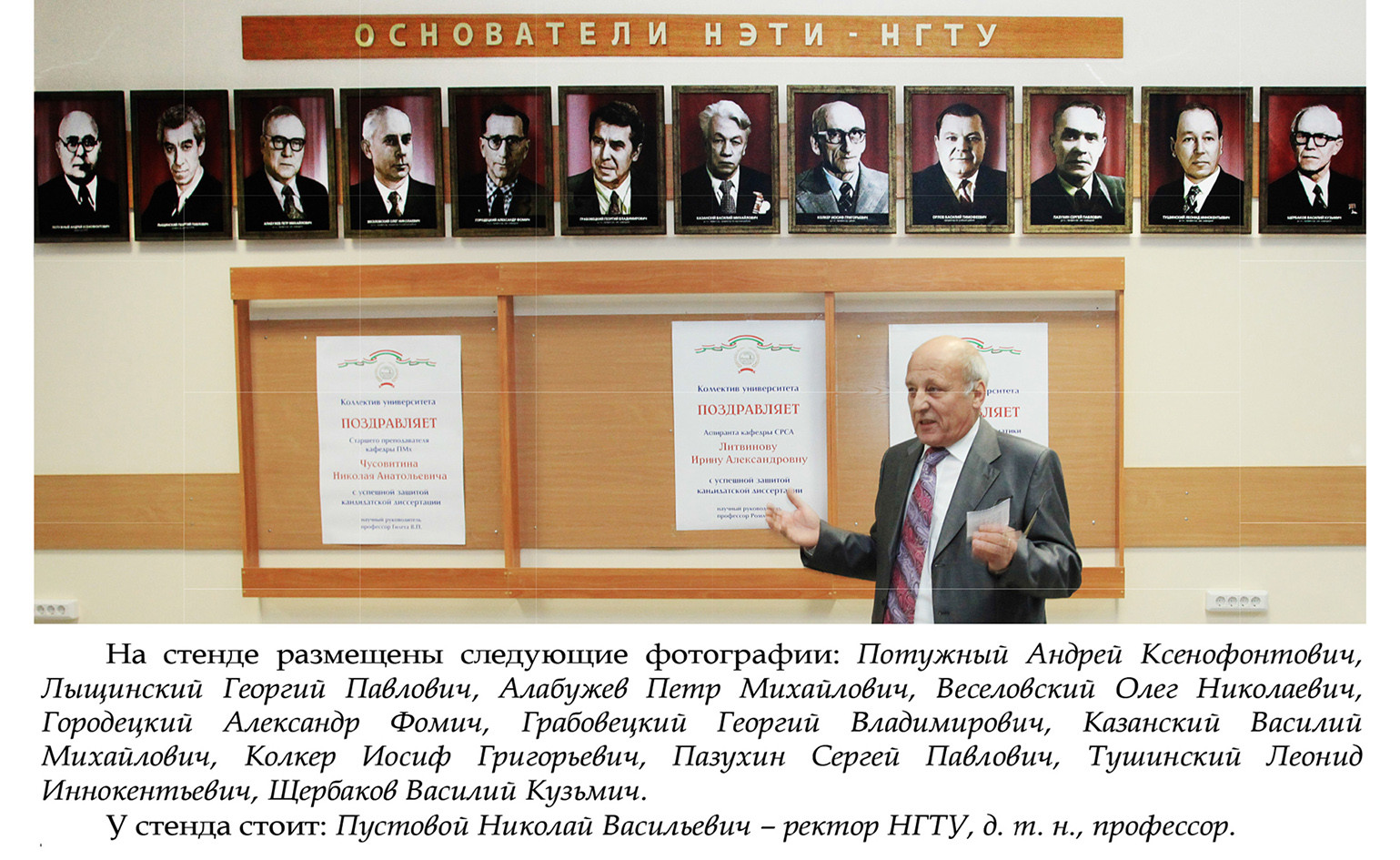

В декабре 2010 года в связи с празднованием 60-летия НГТУ НЭТИ в фойе второго этажа первого корпуса появился стенд «Основатели НЭТИ-НГТУ». Здесь представлены фотографии и краткие биографии 12 человек, стоявших у истоков нашего вуза, — организаторов, ученых, преподавателей. Среди отцов-основателей есть фронтовики Великой Отечественной войны, а также военные специалисты, ковавшие победу на оборонных предприятиях. Сегодня вспоминаем о них.

Георгий Владимирович Грабовецкий (1922—2013). Война застала Георгия студентом Ленинградского политехнического института. Ушел на фронт добровольцем уже в июле 1941 г., рядовым на Ленинградский фронт. В декабре 1941 г. под Ленинградом был контужен и попал в госпиталь. Тяжелая контузия не позволила продолжить военный путь. С июля 1942 г. по сентябрь 1943 г. работал сначала инспектором, потом начальником ЧОС Вятлага НКВД. С сентября по ноябрь 1943 г. был курсантом II Ленинградского пехотного училища в Глазове Удмурдской АССР, планировал вернуться на фронт уже в офицерском звании. Однако из-за обострений последствий контузии был подчистую комиссован из армии, после чего поступил на 2-й курс Московского энергетического института (МЭИ).

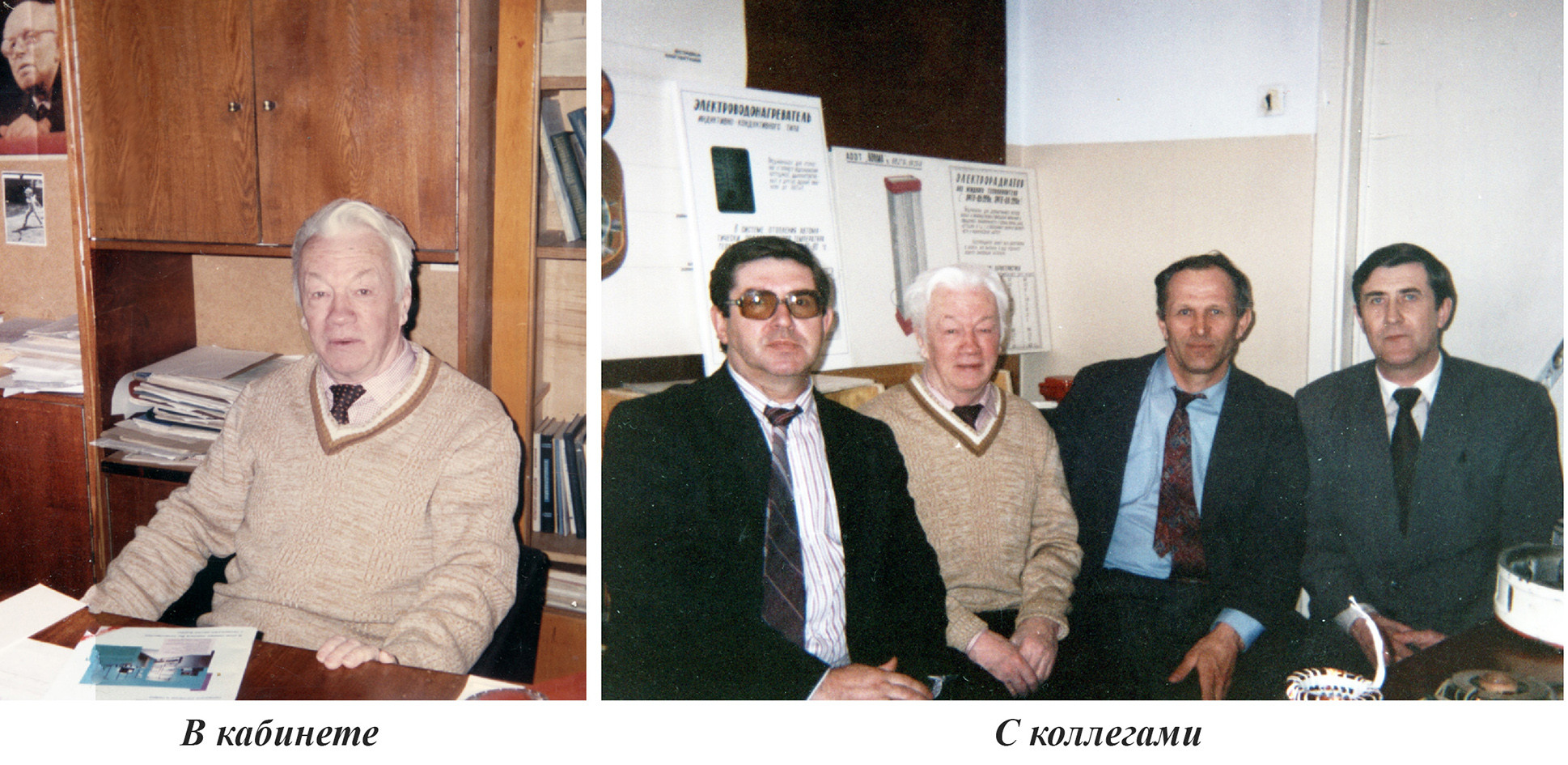

Окончив курс обучения в МЭИ в 1949 г. и аспирантуру в 1952 г., Г. В. Грабовецкий шесть лет проработал в Дальневосточном политехническом институте (ДВПИ): доцентом, а затем заведующим кафедрой электрооборудования судов.

С 1957 г. вся дальнейшая жизнь Георгия Владимирович связана с НЭТИ, и он по праву считается одним из основателей вуза, поскольку активно участвовал в формировании структуры НЭТИ, при этом находил время и на научные изыскания, и на создание инженерных подразделений вуза.

Был заведующим кафедрой электровакуумной техники и промышленной электроники (ЭВТиПЭ) и одновременно деканом электромеханического факультета (1957—1959). После разделения кафедр в 1963 г. Грабовецкий на протяжении 25 лет руководил кафедрой промышленной электроники (ПЭ), а с 1988 г. был ее ведущим профессором.

В 1965 г. Георгий Владимирович создал и возглавил отраслевую научно-исследовательскую лабораторию преобразовательной техники (ОНИЛ ПТ), а в 1987 г. стал руководителем лаборатории электрооборудования летательных аппаратов (ОНИЛ ЭЛА).

В 1970 г. Г. В. Грабовецкий защитил первую в истории НЭТИ докторскую диссертацию, на тему «Анализ и методика расчета силовых цепей вентильных преобразователей частоты с непосредственной связью».

Созданные и руководимые им отраслевые лаборатории стали кузницей педагогических, инженерных и научных кадров, в которых проведено более 50 разработок для предприятий Москвы, Новосибирска, Томска и др.

Г. В. Грабовецкий опубликовал 175 научных статей, две монографии, получил 19 авторских свидетельств и два патента на изобретения в области силовой электротехники. Под его руководством защищены 21 кандидатская и две докторские диссертации.

За воинскую доблесть в годы Великой Отечественной войны, за успехи в научной и педагогической работе Георгий Владимирович награжден орденами Отечественной войны II степени и «Знак Почета», многочисленными медалями, нагрудными знаками «Отличник Высшей школы СССР», «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», «Заслуженный работник НГТУ» и медалями.

Подробнее в брошюре: Яковлев А.Н. Георгий Владимирович Грабовецкий (1922—2013). — Новосибирск: НГТУ, 2024. — 123 с.

Василий Михайлович Казанский (1922—2011) прошел не только почти всю Великую Отечественную, но еще и поучаствовал в боях с Японией.

Как и Грабовецкий, в момент начала войны Василий Казанский был студентом, кстати, того самого МЭИ, который затем оба и окончили. Правда, для В. М. Казанского учеба растянулась на 10 лет с перерывом на войну.

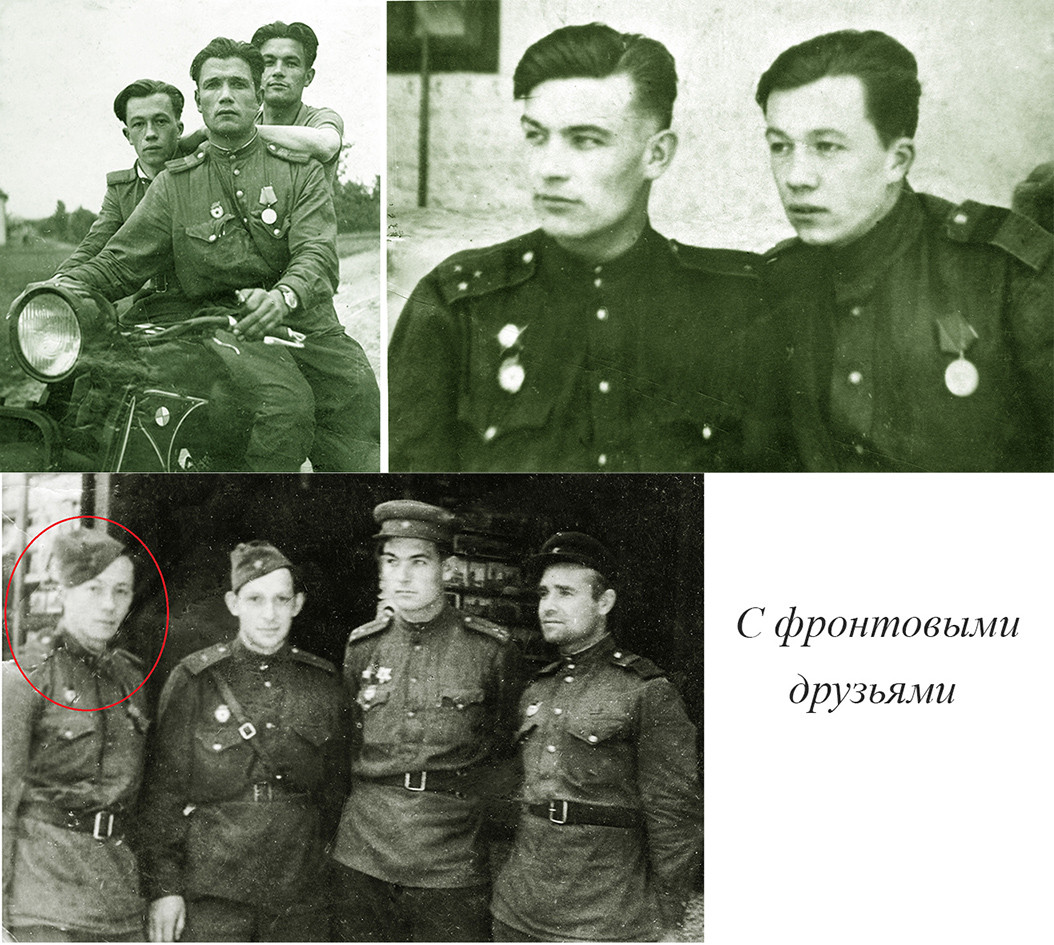

В 1942 г. ушел добровольцем на фронт и попал в воздушно-десантные войска. Воевал в составе действующей армии в качестве стрелка Первой Гвардейской воздушно-десантной дивизии на Северо-Западном, Степном и Втором Украинском фронтах. Участвовал в освобождении нашей страны, а затем Румынии, Венгрии, Польши и Чехословакии. Но 9 мая 1945 г. война для него не закончилась. Дивизия, где служил В. М. Казанский, через всю страну отправилась на войну с Японией. Выгрузились из эшелона вблизи Улан-Батора. В трудных условиях прошли по пустыне 1600 км по Монголии и Китаю. В боях с Японией 2 сентября была одержана вторая Победа.

За годы участия в боевых действиях Василий Михайлович получил два ранения, инвалид войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За отвагу» и медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и «За победу над Японией».

В декабре 1945 г. старший сержант В. М. Казанский возвращается в МЭИ, в 1949 г. его оканчивает, затем в 1952 г. успешно завершает учебу в аспирантуре с защитой кандидатской диссертации. Молодой кандидат наук отправляется по распределению также в ДВПИ, где организует и возглавляет кафедру электрооборудования судов, одновременно работая деканом электротехнического факультета (1952—1956).

В НЭТИ В. М. Казанский переведен в 1956 г. по приказу Минвуза СССР на должность заместителя директора по учебной и научной работе и одновременно — на пост заведующего кафедрой теоретических основ электротехники (ТОЭ), которой руководил до 1988 г.

В 1958 г. (в связи с разделением должностей в ректорате) Василий Михайлович назначен проректором по научной работе. Это был период становления НЭТИ как ведущего вуза города и всего Западно-Сибирского региона.

С начала 1960-х годов на кафедре развивалась научно-исследовательская работа по созданию электрических машин нетрадиционных конструкций: с печатной обмоткой на якоре. В 1967 г. Василий Михайлович организовал на кафедре отраслевую лабораторию «Электрические машины нетрадиционных конструкций». Разработки лаборатории успешно демонстрировались на ВДНХ и патентовались в СССР, а также в США, Великобритании, Франции и Японии.

В. М. Казанский опубликовал более 170 научных статей в отечественных и зарубежных изданиях, 2 монографии, более 70 авторских свидетельств и патентов. Под его руководством защитилось 6 докторов и более 30 кандидатов наук.

В 1972 г. Василию Михайловичу Казанскому присвоены научная степень доктора технических наук и ученое звание профессора, в 1992 г. — почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР». Также он заслуженный работник НГТУ, почетный член Академии электротехнических наук.

За выдающиеся успехи в научной и педагогической работе В. М. Казанский награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Подробнее в брошюре: Яковлев А.Н. Василий Михайлович Казанский. — Новосибирск: НГТУ, 2004. — 36 с.

Сергей Павлович Пазухин (1885—1966) успел за свою жизнь поучаствовать в двух мировых войнах. В 1915 г. был мобилизован на фронт Первой мировой. В 1917 г. вступил в РКП(б), участвовал в революции и Гражданской войне. Служил командиром штаба берегового отдела Балтфлота и членом Реввоентрибунала.

В 1922 г. демобилизовался и поступил на завод «Электросила» (Ленинград), а в 1935 г. был направлен в Новосибирск, где работал в отделе радиосвязи по 1941 г. Экстерном окончил Уральский энергетический институт.

В мае 1941 г. был отозван в распоряжение ЦК ВКП(б) и направлен на работу в ВЭИ (Москва) начальником спецлаборатории.

Когда началась война, подал заявление на фронт добровольцем. Ответ: необходим в спецлаборатории. Это тот же фронт, но без боевых действий. Секретные разработки лаборатории помогали на фронте и в передаче информации, и в пеленге переговоров противника, но подробности своей военной службы Сергей Павлович не раскрывал и спустя много лет после окончания войны.

После победы С. П. Пазухин вернулся в Новосибирск и работал на предприятиях электрорадиопрома: главным инженером завода № 208 (до 1948 г.), главным инженером и исполняющим обязанности директора ОКБ-208, НИИ-208 (до 1950 г.), главным инженером НИИ авиационных приборов (НИИАП) филиала НИИ-17 (до 1952 г.), главным технологом филиала ГСПИ-5 (1952—1956 гг.).

24 января 1956 г. зачислен в штат НЭТИ (приказ № 41 от 3 февраля), где возглавил кафедру теоретических основ радиотехники (ТОР) — ведущую кафедру РТФ, которой руководил 10 лет, до самой смерти. За эти годы силами Пазухина было организовано все радиотехническое образование на факультете. Он читал лекции практически по всем профильным дисциплинам. И одновременно с нуля создавал кафедру. Впрочем, в этот период с нуля строился весь НЭТИ.

На ТОР Пазухин начал с формирования штатного состава кафедры. Под его руководством был создан ряд лабораторий и проведены первые серьезные хоздоговорные научно-исследовательские работы (НИР). Уделял большое внимание НИР студентов: при активной поддержке завкафедрой была организована студенческая радиолюбительская лаборатория и студенческое конструкторское бюро.

С. П. Пазухин — основатель научного направления на радиотехническом факультете по обработке сигналов и созданию радиотехнических устройств и приборов.

Кафедра ТОР стала родоначальницей всех выпускающих кафедр на РТФ. Из ее состава вышли: кафедра электровакуумной техники и промышленной электроники (ЭВТиПЭ) в 1957 г.; кафедра радиоприемных и радиопередающих устройств (РПиРПУ) в 1958 г., кафедра антенно-фидерных устройств (АФУ) в 1964 г., кафедра конструирования и технологии производства радиоаппаратуры (КТПР) в 1967 г., а также кафедра приборных устройств (ПУ) в 1978 г.

Подробнее в брошюре: А.Н. Яковлев. Сергей Павлович Пазухин. 1885—1966. — Новосибирск: НГТУ, 2024. — 18 с.

Об Иосифе Григорьевиче Колкере (1918—2005), еще одном основателе НЭТИ, мы недавно подробно рассказывали в рубрике «Научный полк».

В самый первый день войны Иосиф Григорьевич с женой явились записываться добровольцами на фронт. Но их как высококлассных специалистов, к тому же в авиации, оставили в тылу. Его «войной» стали заводские цеха, откуда инженеры, как и рабочие, не выходили сутками. Всем известно, что к 1943 г. советские ВВС получили численное преимущество в небе. Один из тех, кто помог совершить этот рывок, — инженер-авиаконструктор И. Г. Колкер.

В этой должности на оборонном заводе в г. Арсеньеве Иосиф Георгиевич прослужил до 1948 г. Затем была работа ведущим специалистом СибНИА.

В 1960 г. И. Г. Колкер пришел на работу в НЭТИ. И практически сразу был назначен деканом самолетостроительного факультета (1960—1967, 1972). Кто такой декан вновь открытого факультета? Конечно, это его родитель. Люди, кафедры, лаборатории, первые студенты и первые выпускники — он участвует буквально во всем. Так действовал и Колкер. За что получил самую большую награду от студентов — имя «Папа Колкер».

Здесь, в НЭТИ, он стал доктором технических наук, получил звание профессора (1974), заведовал кафедрой технологии самолетостроения (1959—1974), успел поработать деканом еще одного вновь открывшегося факультета — приборных устройств (1971—1981), параллельно заведовал кафедрой приборных устройств (1978—1985). Профессор кафедр теоретической механики и сопротивления материалов (с 1985), прочности летательных аппаратов (с 1991).

Подробнее в статье: А.Н. Яковлев. Иосиф Григорьевич Колкер: инженер военного авиазавода. Один из основателей НГТУ